外国人労働者のデメリットとは?企業が知っておくべきリスクと解決策

日本では少子高齢化の進展により深刻な人手不足が続き、外国人労働者の受け入れが年々拡大しています。

製造業や介護、建設業、農業など幅広い分野で外国人材が活躍しており、いまや日本の労働市場に欠かせない存在となっています。

一方で、外国人労働者を雇用する際には「言語の壁」「文化や宗教の違い」「在留資格に関する複雑な手続き」など、企業側にとって無視できない課題やデメリットも存在します。こうした問題を理解せずに受け入れを進めると、定着率の低下やトラブルにつながり、企業の負担が大きくなる恐れもあります。

本記事では、外国人労働者を雇用する上でのデメリットを整理するとともに、それらを最小化するための具体的な対策や成功企業の共通点をわかりやすく解説します。

最後までお読みいただければ、リスクを正しく理解し、外国人雇用を企業の強みに変えるためのヒントが見えてくるはずです。

外国人労働者の受け入れが進む背景

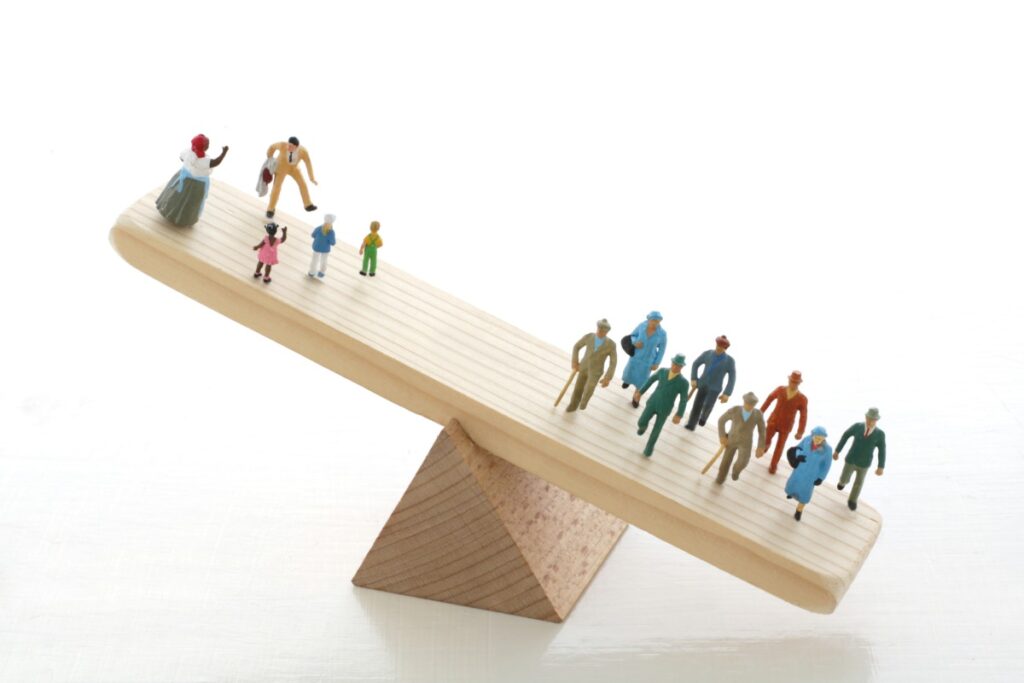

近年、日本では外国人労働者の数が急速に増加しています。厚生労働省の統計によれば、2023年時点で日本で働く外国人労働者は約182万人に達しており、10年前の約2倍に膨れ上がっています。

もはや外国人材は一部の業界だけでなく、日本全体の労働市場を支える大きな存在になりつつあります。その背景には、日本社会が抱える構造的な問題と、制度的な受け入れ拡大の流れがあります。

深刻な人手不足と高齢化

日本では少子高齢化の進展により、生産年齢人口(15歳〜64歳)の減少が続いています。

総務省の統計では、1995年に約8,700万人いた生産年齢人口は、2022年には約7,400万人に減少しました。さらに今後も労働人口の縮小は避けられず、2030年には6,800万人を下回ると予測されています。

こうした人口構造の変化により、製造業、介護、建設、農業など、多くの産業で人手不足が常態化しています。特に「きつい」「汚い」「危険」とされる3K職場では日本人労働者の確保が難しく、労働力不足が深刻です。

そのため、外国人労働者は現場の即戦力として強く求められ、受け入れが拡大してきました。

外国人材は単なる労働力の補填ではなく、現場で不可欠な役割を担う存在となっています。企業にとっては「採用したくても人が集まらない」という切実な事情があり、外国人労働者の存在は欠かせない選択肢となっているのです。

制度による外国人材受け入れ拡大

外国人労働者が増加した背景には、制度的な後押しも大きく影響しています。

従来は留学生のアルバイトや技能実習制度が外国人雇用の中心でしたが、2019年に新設された「特定技能制度」により、外国人材の就労の幅が大きく広がりました。

特定技能制度は、人手不足が特に深刻な14分野で外国人材の受け入れを認める仕組みであり、最長5年の在留や家族帯同を認める「特定技能2号」へのステップアップも可能です。

これにより、短期的な労働力補填にとどまらず、中長期的に日本で働き続けられる外国人材の受け入れが現実化しました。

また、介護や農業、外食業など、これまで外国人労働者が入りにくかった分野でも制度による受け入れが拡大し、地方の中小企業や農村部の労働力不足を支える存在となっています。

制度改革は今後も続く見込みであり、日本の労働市場における外国人労働者の役割はさらに大きくなると考えられます。

外国人労働者を雇用するデメリット

外国人労働者の受け入れは、日本社会にとって不可欠な選択肢となっていますが、同時に企業側にとってはいくつかの課題やリスクも伴います。これらのデメリットを正しく理解し、あらかじめ対策を講じておくことが、外国人雇用を成功させるための第一歩です。

言語の壁とコミュニケーションの難しさ

最も大きな課題の一つが「言語の壁」です。日本語の習熟度には個人差があり、日常会話は可能でも専門用語や職場での指示を正確に理解できないケースがあります。

特に製造業や建設業など安全管理が重要な現場では、指示の誤解が事故につながる可能性もあります。

また、上司や同僚との意思疎通がスムーズにいかないことで、孤立感やストレスを抱える外国人労働者も少なくありません。職場全体のチームワークや生産性に影響する場合もあり、言語サポートや教育体制の整備が欠かせません。

文化・宗教の違いによる職場トラブル

外国人労働者の出身国によって文化や宗教的背景は大きく異なります。例えば、宗教上の理由で特定の食事が取れない、礼拝の時間が必要といった事情があります。これを職場が理解せずに対応を誤ると、トラブルや不満につながることがあります。

また、価値観や働き方の違いから誤解が生じ、同僚との人間関係が悪化するケースもあります。日本では当たり前とされる残業や休日出勤も、海外の労働者にとっては違和感や負担になることが多く、文化的なギャップが職場環境に影響を与える可能性があります。

教育・育成に時間とコストがかかる

外国人労働者を採用する場合、日本の仕事の進め方や業界特有の知識を一から教育する必要があります。

日本語教育を含め、現場でのOJTや研修には時間とコストがかかります。また、慣れるまでの間は生産性が低下する可能性もあり、即戦力として期待する企業にとってはギャップを感じる場面もあるでしょう。

特に中小企業にとっては、教育・育成のためのリソースを確保すること自体が大きな負担になる場合があります。長期的な視点で人材を育てる覚悟が必要です。

在留資格や手続きの複雑さ

外国人労働者を雇用する際には、在留資格や入管関連の手続きが不可欠です。特定技能や技能実習など、それぞれの制度に応じた申請や定期報告が求められ、期限を守らなければならない義務もあります。

これらの手続きは煩雑であり、専門知識がなければ不備や遅れが生じやすく、その結果として雇用が認められないリスクもあります。

企業担当者にとって大きな負担となる部分であり、外部の専門機関にサポートを依頼するケースも増えています。

雇用リスク(失踪・帰国・定着率の低さ)

外国人労働者は必ずしも長期的に日本で働き続けるとは限りません。家族の事情や母国の経済状況によって、途中で帰国してしまうこともあります。また、労働環境に不満を感じて失踪し、不法就労に移るケースも報告されています。

さらに、外国人材の定着率は日本人労働者に比べて低い傾向があります。せっかく教育や育成に投資しても、短期間で辞めてしまえば企業にとっては損失となります。こうした雇用リスクは、採用段階から慎重に見極め、受け入れ体制を整えておく必要があります。

デメリットを最小化するための対策

外国人労働者の雇用にはさまざまな課題がありますが、適切な対策を講じることで多くのデメリットは軽減することが可能です。むしろ工夫次第では、外国人材が職場に新しい価値をもたらすこともあります。以下では、企業が実践できる具体的な取り組みを紹介します。

多言語対応・通訳ツールの導入

言語の壁を解消するためには、多言語対応の工夫が欠かせません。最近では、翻訳アプリや音声認識システムを利用した通訳ツールが普及しており、現場での指示伝達をサポートすることができます。

また、マニュアルや掲示物を日本語と母国語の併記にすることで、誤解やミスを減らす効果が期待できます。

さらに、職場内に日本語が堪能な外国人スタッフを配置し、後輩の通訳や橋渡し役を担ってもらうのも有効です。言語対応に投資することは一時的なコストですが、長期的には生産性や安全性の向上につながります。

異文化理解研修と受け入れ体制の整備

文化や宗教の違いから生じるトラブルを防ぐには、受け入れ側の理解を深めることが不可欠です。

企業は社員向けに「異文化理解研修」を実施し、外国人材の価値観や習慣を尊重する意識を育てることが求められます。例えば、礼拝時間や食事制限に配慮する仕組みを整えることで、外国人材の安心感と職場への定着度が高まります。

また、外国人労働者が気軽に相談できる窓口やメンター制度を設けることで、職場での孤立を防ぐことができます。受け入れ体制の整備は、外国人労働者だけでなく、日本人従業員にとっても働きやすい環境づくりにつながります。

キャリア形成を意識した雇用管理

外国人労働者の定着率を高めるためには、短期的な労働力として扱うのではなく、長期的なキャリア形成を意識した雇用管理が重要です。

例えば、段階的に技能を習得できる研修制度を整えたり、特定技能1号から2号への移行を見据えたキャリアパスを提示したりすることで、本人のモチベーションを高めることができます。

「ここで働けば成長できる」「将来につながる」という実感を持たせることが、離職防止や長期定着につながります。企業にとっても教育コストを回収しやすくなり、双方にメリットが生まれます。

専門機関や登録支援機関の活用

在留資格や入管関連の手続きは複雑で、担当者に大きな負担がかかります。この負担を軽減するには、専門機関や登録支援機関を活用するのが有効です。支援機関は申請書類の準備や定期報告の代行だけでなく、生活支援や日本語教育のサポートまで幅広く対応してくれます。

外部の専門家に任せることで、企業は本来の業務に集中できるうえ、手続きの不備や違反によるリスクを回避できます。制度を正しく活用し、外国人材を安心して受け入れるためには、信頼できるパートナーと連携することが不可欠です。

外国人雇用を成功させる企業の共通点

外国人労働者の雇用には課題も多い一方で、成功させている企業にはいくつかの共通点があります。

彼らは単に労働力として受け入れるのではなく、人材としての価値を尊重し、共に成長できる環境を整えています。その取り組みから学ぶことは、今後外国人材を積極的に受け入れる企業にとって大きなヒントとなります。

現場社員との信頼関係づくり

成功している企業では、現場社員と外国人労働者との信頼関係を重視しています。

例えば、同じチーム内で小さな交流イベントを行ったり、生活面の相談を受けられる日本人メンターを配置したりすることで、孤立を防ぎながら安心感を与えています。

信頼関係が築かれると、外国人労働者も職場に貢献しようという意欲を高め、日本人従業員との協力体制もスムーズになります。これは生産性の向上だけでなく、離職率の低下にも直結する大きな効果を持ちます。

働きやすい環境整備と定着率向上

働きやすい環境を整えることは、外国人労働者の定着を促進する最大の要素です。例えば、安全で清潔な寮を提供する、休日の取得を確実に保証する、日本語学習やキャリアアップの機会を用意するといった工夫が定着率を大きく高めます。

また、宗教や文化的背景に配慮した柔軟な職場ルールを設けることも有効です。小さな配慮の積み重ねが「この会社で長く働きたい」という安心感を生み出し、結果として企業側の人材確保にもつながります。

制度の上手な活用と長期的視点

制度をうまく活用している企業は、短期的な労働力補填ではなく、長期的な人材育成を見据えています。技能実習制度から特定技能制度への移行を計画的に進めたり、専門機関と連携して安定した手続きを行ったりすることで、制度上のリスクを最小限に抑えています。

また、外国人労働者のキャリア形成を支援する視点を持つことで、彼らは「この会社で成長できる」という動機を持ち、長期的に働き続ける可能性が高まります。こうした長期戦略を描ける企業こそが、外国人雇用で成功しているのです。

まとめ

外国人労働者の雇用には、言語や文化の違い、在留資格に関わる煩雑な手続き、そして定着率の課題といったデメリットが存在します。

しかし、これらは単なる「リスク」ではなく、企業があらかじめ理解し、適切な対策を講じることで解消できる課題です。むしろ多様な人材を受け入れることは、組織の活性化や新しい価値の創出につながり、企業の成長を後押しする強みに変わります。

外国人材の受け入れを成功させるためには、雇用管理や労働環境の改善、異文化理解、長期的なキャリア形成支援といった取り組みが欠かせません。こうした努力を積み重ねることで、外国人労働者は単なる労働力ではなく、企業と共に成長する大切なパートナーとなるのです。

私たち TSBケアアカデミー では、外国人材受け入れに関する申請手続きや在留資格管理、定期報告、支援体制の構築まで、幅広いサポートを提供しています。

外国人労働者の雇用に不安を感じている方や、自社に合った受け入れ体制を整えたいと考える方は、ぜひ お問い合わせ よりご相談ください。制度を正しく理解し、前向きに活用していくことが、これからの企業経営における大きな強みとなるはずです。