【比較解説】技能実習と特定技能の違いとは?制度の特徴と選び方を徹底ガイド

外国人材の活用を検討する企業が増える中で、「技能実習」と「特定技能」のどちらを選ぶべきか迷う声も少なくありません。制度の目的や仕組み、受け入れ体制、働き方の自由度など、両制度には大きな違いがあります。さらに、今後は両制度を統合する新たな仕組み「育成就労制度」も登場する予定です。

本記事では、中小企業の経営者や人事担当者の方に向けて、それぞれの制度の特徴や違い、選び方のポイントをわかりやすく整理。将来を見据えた持続可能な外国人雇用のあり方を、一緒に考えていきましょう。

技能実習と特定技能、制度の目的と背景を知ろう

外国人雇用を検討する際、まず押さえておきたいのが「技能実習」と「特定技能」という二つの在留資格制度の違いです。どちらも外国人が日本で働くための制度ですが、その目的や設計思想には大きな違いがあります。

制度の成り立ちや背景を理解することで、自社のニーズに合った制度を見極めやすくなるでしょう。

技能実習制度の目的と仕組み

技能実習制度は、日本の技術・技能・知識を開発途上国へ移転し、国際協力・国際貢献を目的として1993年に創設された制度です。表面的には「人材育成」を掲げていますが、実際には日本国内での労働力として多くの実習生が受け入れられており、制度の建前と実態の間にギャップが指摘されることもあります。

=制度の主な特徴=

・目的は「人材育成」

技能を習得し、帰国後に母国の発展に活かしてもらうことが制度の本来の目的とされています。

・段階的な仕組み(1号~3号)

技能実習は3段階に分かれており、一定の条件を満たすことで最大5年間滞在が可能です。

・監理団体の存在

多くの実習生は監理団体を通して企業に配属され、企業は実習計画の策定や報告義務を負います。

・「労働」ではなく「研修」の位置づけ

法的には労働者ではなく「実習生」として扱われており、労働基準法の適用や保護の面で曖昧さが生じやすいです。

制度の課題

・実習生の労働力としての過剰な依存

・賃金や労働環境の不適正

・帰国後のキャリア形成支援が不十分

こうした課題を受け、近年は制度そのものの見直しや廃止も議論されています。

特定技能制度の目的と特徴

特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するために2019年に新設された在留資格です。従来の技能実習制度と異なり、「労働力の確保」が制度の明確な目的となっており、即戦力となる外国人材の受け入れを前提としています。

=制度の主な特徴=

・人手不足分野への対応

14の産業分野(介護・外食・建設など)で特に人手が不足している業種に限定して、外国人労働者の受け入れを可能にしています。

・試験によるスキル証明

日本語能力試験(N4以上)や各分野の技能試験に合格することで、資格取得が可能になります。

・在留期間と更新

特定技能1号は最大5年の在留が可能で、一定の条件を満たすと「2号」への移行も可能です(2号は無期限に近い在留が可能)。

・家族帯同の可否

1号では家族帯同が原則認められませんが、2号では帯同が可能となります。

=技能実習との主な違い=

・建前ではなく実質的な労働者としての在留資格

・労働条件が労働者として明確に定められる

・職種の自由度が高く、転職が可能(条件付き)

特定技能制度は、より実務に即した形での外国人材の受け入れを目的としており、企業側にとっても制度理解と適切な運用が求められます。

制度運用上の大きな違いを押さえる

技能実習制度と特定技能制度は、制度の目的だけでなく、実際の運用においても大きく異なります。特に受け入れ体制や支援のあり方、転職の可否といった面は、企業が制度を選ぶ際の重要な判断材料となります。

この章では、現場で直面する運用上の違いに注目して整理していきます。

受け入れの枠組みと支援体制の違い

技能実習と特定技能では、受け入れの形式や支援の方法に明確な違いがあります。これにより、企業側が負担すべき体制づくりや求められる役割も変わってきます。

=技能実習:監理団体を通じた受け入れが基本=

・監理団体(組合など)を介しての受け入れ

企業が単独で実習生を受け入れるのではなく、技能実習計画の作成や各種手続きは監理団体がサポート。

・実習生の生活支援・定期監査も団体が実施

住居の手配、生活指導、日本語教育など、受け入れ企業の負担を軽減。

・企業は実習内容の報告義務あり

計画通りの指導が行われているか定期的な報告・審査が必要。

=特定技能:登録支援機関によるサポート=

・直接雇用が原則、監理団体は存在しない

特定技能は「労働者」として受け入れるため、企業と本人が直接雇用契約を結ぶ。

・登録支援機関の支援が義務(または企業による自社支援)

以下の支援を行う必要がある(※支援を外部委託する場合は登録支援機関に依頼):

⚪︎事前ガイダンスの実施

⚪︎住居確保・生活支援

⚪︎日本語学習機会の提供

⚪︎相談・苦情対応

⚪︎帰国準備支援 等

ポイントまとめ(比較表)

転職の可否や職場移動の自由度の違い

働く側にとって大きな違いとなるのが、職場移動の自由度です。制度上の位置づけや在留資格の性質により、この点で大きな制限差があります。

・技能実習:原則として転職不可

転職・職場変更は原則認められない

技能実習は「技能習得」が目的であり、企業に定められた実習計画をもとに滞在しているため、簡単な異動は不可。

・やむを得ない理由がある場合にのみ可能

パワハラ・セクハラ・賃金未払いなどの重大な理由がある場合に限り、変更が認められることもある。

・転職できる企業は同じ職種・管理体制下に限られる

特定技能:一定の条件下で転職が可能

・同じ分野であれば転職が可能

在留資格「特定技能1号」は、分野内であれば職場を変えることができる(例:外食業→別の外食業企業)。

・在留資格の有効期限内での転職手続きが可能

新たな受け入れ企業の体制が整っていれば、再手続きにより移動が認められる。

・労働者としての権利が尊重される制度設計

このように、制度の仕組みだけでなく、実際の運用でも大きな差があります。企業としては、どの制度が自社の体制やニーズに合っているのかを見極めることが重要です。

外国人本人にとってのメリット・デメリットは?

企業目線での制度選びも重要ですが、実際に働く外国人本人にとっての制度の違いも見逃せません。将来のキャリア設計や日本での生活のしやすさに大きく影響するため、それぞれの制度の利便性や制約を整理しておくことが大切です。

技能実習制度の利点と課題

技能実習制度は「母国で役立つ技術の習得」を目的にしているため、日本での長期就労というよりは、期間限定の“研修的な滞在”という色合いが強くなっています。制度を通してスキルを得られる一方で、多くの制限や課題も指摘されています。

=メリット(利点)=

・渡日前からの支援体制が整っていることが多い

監理団体が間に入ることで、住居や生活支援、日本語教育などの体制が整備されやすい。

・費用負担が比較的少ないケースもある

母国の送り出し機関が一部負担する場合があり、初期費用を抑えられることも。

・日本企業での現場経験が得られる

一定の職種で実際の作業を通じて、基礎的な技能や作業知識を学べる。

=デメリット(課題)=

・転職・職場変更が原則不可

職場の環境が悪くても簡単に移動できないため、不当な扱いを受けても逃げ場が少ない。

・人権問題や労働環境の悪化が報告されている

パワハラ・長時間労働・賃金未払いなどが社会問題化した事例も。

・長期的な日本滞在やキャリア継続には不向き

最長5年の滞在が上限で、その後の在留資格への移行も限られている。

特定技能制度の魅力と注意点

特定技能制度は、「労働力としての受け入れ」を前提に設計された制度であり、技能実習に比べて自由度と将来性が高いのが特徴です。その分、日本語能力や試験といった“ハードル”もあるため、メリットとデメリットの両面を理解する必要があります。

=メリット(魅力)=

・転職や職場移動が可能(同一分野内)

職場の環境が合わなければ転職も選択肢にできるため、安心して働ける。

・長期的な就労が可能(2号資格で更新・家族帯同も可)

「特定技能1号」は最長5年だが、「2号」に移行すれば長期滞在・永住も視野に。

・労働者としての権利が法的に守られている

正規の労働契約に基づき、最低賃金や労働基準法の適用を受ける。

・キャリア継続の可能性がある

条件を満たせば在留資格を維持したまま職場変更・昇格も可能。

=デメリット(注意点)=

・日本語能力試験や技能試験の合格が必要

分野別に試験があり、事前の学習・準備が必要となる。

・費用がかかるケースがある

渡日前の試験準備やビザ取得にかかる費用は自己負担となる場合も。

・支援体制の質にバラつきがある

企業が支援責任を負うため、会社によっては生活支援が不十分な場合もある。

このように、外国人本人の立場から見た場合でも、技能実習と特定技能は制度設計の根本から異なります。

受け入れる企業側も、単に人手を補う手段としてだけでなく、外国人にとって働きやすく、成長できる環境づくりを意識することが求められます。

今後は「育成就労制度」へと一本化の流れ

これまで並立していた「技能実習」と「特定技能」の制度は、政府の方針により新たな「育成就労制度」へと一本化される予定です。

この背景には、人権問題の是正や、より実効性のある外国人材の活用を進める狙いがあります。企業としても、将来の受け入れに向けて新制度の動向を注視する必要があります。

技能実習と特定技能の統合に向けた政策動向

技能実習制度は「国際貢献」という名目で始まりましたが、現実には日本の人手不足を補う労働力確保の手段となっており、制度の建前と実態の乖離が問題視されてきました。

これに対し、特定技能制度は「即戦力の受け入れ」を前提とした制度であり、より現実的な制度として導入されました。

=統合に向けた見直しの背景=

・人権侵害の指摘が多発

技能実習制度下での労働問題(長時間労働、低賃金、ハラスメント等)が国内外から批判を受けていた。

・制度の目的と実態の乖離

技能実習が建前上は「技能移転」目的だが、実際には労働力として依存している状況。

・特定技能の定着と現実性

労働力確保を前提にした特定技能制度が徐々に浸透し、現場ニーズに即した制度として機能し始めている。

・政府による制度一本化の方針

2023年末以降、法務省を中心に制度改革の検討が本格化。「育成就労制度」の創設が打ち出されている。

このような流れを受け、現行制度の「いいとこ取り」をした形で、新しい制度に統合される方向が明らかになっています。

育成就労制度の概要と想定される変化

「育成就労制度」は、技能実習制度の課題を是正しつつ、特定技能制度の実用性を踏まえた新たな外国人労働者の受け入れ制度です。2024年〜2025年にかけて制度設計が進められており、受け入れ企業の体制や対応も大きく変わってくると予想されます。

=新制度の基本構想(※2025年4月時点の想定=

・目的を「人材育成と労働力確保」に一本化

建前と実態を一致させ、法的整合性を持った制度へと転換。

・在留期間は原則3年+特定技能1号・2号への移行可

段階的にスキルアップ・キャリア形成ができる構造に。

・転職・職場移動の自由度を一定条件下で認める

労働者の人権と選択肢を尊重した制度設計。

・監理団体の見直し、登録支援機関との役割分担明確化

中間機関の不正行為抑制と、支援体制の質向上を目指す。

=企業への影響と対応のポイント=

・新制度に対応した受け入れ体制の再構築が必要

育成計画の提出、キャリア支援、相談体制など、より積極的な受け入れ管理が求められる。

・法令順守・労働環境整備がより厳格に求められる

入管庁や労基署による監督も強化される見通し。

・特定技能への移行を前提としたキャリア設計が求められる

短期雇用ではなく、長期雇用や人材定着を意識した運用がカギとなる。

育成就労制度の詳細は今後の政令・省令によって決定されるため、企業としては最新情報を継続的にチェックし、スムーズな制度移行に備えることが重要です。

自社にはどちらが向いている?制度選びのポイント

技能実習制度と特定技能制度、それぞれに特徴や強みがあります。重要なのは、自社の業種や採用目的、受け入れ体制の整備状況に応じて最適な制度を選ぶことです。

この章では、制度選びにおける具体的な視点や、企業が果たすべき責任について整理します。

業種や人材の定着率を考慮した制度選び

どちらの制度を選ぶべきかは、業種や人材の定着率、さらには雇用期間の希望によって大きく左右されます。

=制度選びのポイント=

・短期的な人手不足解消を目的とする場合

→ 技能実習制度が有効。ただし、在留期間が3〜5年と限られ、転職は原則不可のため、契約終了後の継続雇用は難しい。

・長期的な人材確保・育成を目指す場合

→ 特定技能制度がおすすめ。特定技能1号は最長5年、2号へ移行すればさらに長期就労が可能となる。

・専門性が高く、即戦力を求める業種

→ 特定技能がより適している。試験を経た人材を受け入れるため、一定のスキルや知識を持つことが前提。

農業や製造業など、一定期間で人手が必要な業種

→ 技能実習制度が馴染みやすい。ただし、定着率の向上には企業側の支援が不可欠。

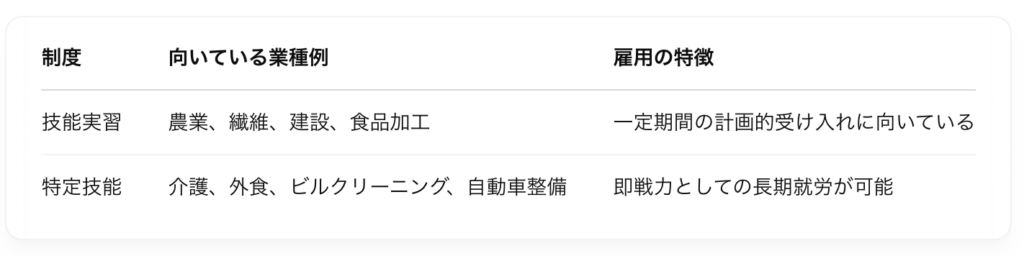

制度別おすすめ業種の例

目的に応じて制度を使い分けることで、雇用のミスマッチを防ぎ、人材の定着にもつながります。

企業が果たすべき責任と体制整備の重要性

どちらの制度を選んでも、外国人材を受け入れる以上、企業には多くの責任と準備が求められます。特に、制度の特性に応じた支援体制やコンプライアンス意識が不可欠です。

=制度に応じた体制整備の要点=

・技能実習制度の場合

– 監理団体の指導・監査を受ける必要がある

– 技能実習計画の策定と履行が義務付けられる

– 日本語教育や生活支援の提供が求められる

– 実習内容と労働実態が一致しているか、厳しく審査される

・特定技能制度の場合

– 登録支援機関の活用、または企業自身による支援計画の実施が必要

– 日常生活の支援(住居確保、行政手続き同行等)が義務化

– 外国人とのコミュニケーション促進やトラブル防止の研修などが効果的

– 長期雇用を前提としたキャリアプランや職場環境の整備がカギ

支援体制の整備は制度選びの決定打に

「制度の条件が合っているか」だけでなく、「自社がその制度にしっかり対応できるか」も重要な判断基準です。支援体制を整えられるかどうかで、制度の選択肢が大きく変わる場合もあるため、現状の受け入れ体制を見直しながら制度選びを進めましょう。

技能実習・特定技能・育成就労の違いを整理して理解しよう

ここまで制度ごとの特徴や運用の違いを見てきました。最後に、それぞれの制度をまとめて整理することで、全体像を明確に把握し、今後の外国人雇用戦略に役立てましょう。新たに導入予定の「育成就労制度」も含め、選定時の参考となる比較と視点を提供します。

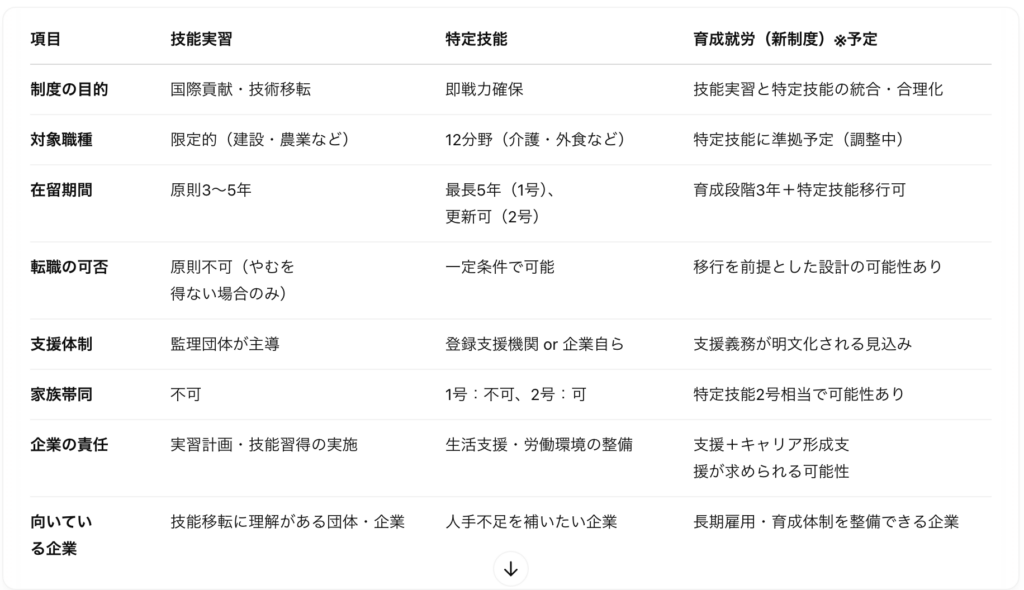

技能実習・特定技能・育成就労の比較表でおさらい

以下は、技能実習・特定技能・育成就労制度の主要な違いを一覧にした比較表です。各制度の特性が一目でわかるため、判断材料としてご活用ください。

※育成就労制度の詳細は今後の法整備により変動の可能性があります。

制度を正しく理解し、持続可能な外国人雇用を目指そう

外国人材の雇用は、単なる人手確保にとどまらず、企業の未来を左右する大きな経営判断です。そのため、制度の仕組みや今後の法改正動向を踏まえ、柔軟かつ持続可能な受け入れ体制を整えていくことが重要です。

技能実習制度は国際貢献を掲げながらも、人権問題や転職制限など課題が多く、今後は制度の見直し・統合が進む予定です。

一方、特定技能制度は即戦力の確保が可能で、転職や長期雇用も見据えた制度として実用性が高く、多くの企業にとって現実的な選択肢です。

さらに、育成就労制度の導入により、制度間の一元化が進むことで、企業・外国人双方にとってより明確で柔軟な制度運用が期待されます。

TSBケア・アカデミーでは、特定技能人材の紹介と支援に特化しており、制度に関するご相談や受け入れ体制の構築もサポートしております。

持続可能な外国人雇用を実現するために、まずは正しい制度理解からはじめてみてはいかがでしょうか。

まとめ

技能実習と特定技能、そして今後導入予定の育成就労制度には、それぞれ異なる目的と特徴があります。制度の違いを正しく理解することで、自社にとって最適な外国人雇用の形が見えてきます。特に特定技能制度は、即戦力の確保や中長期的な雇用を実現する有効な手段として、今後さらに注目されるでしょう。

TSBケア・アカデミーでは、特定技能に特化した人材紹介と支援を行っており、制度の導入から受け入れ後のサポートまで一貫してご相談いただけます。

外国人材の雇用をお考えの際は、ぜひ私たちにお任せください。

外国人材の制度選びに迷ったら、TSBケア・アカデミーがサポートします!

技能実習・特定技能・育成就労――制度ごとに目的や仕組みは異なりますが、正しく理解すれば自社に合った外国人雇用の形が見えてきます。特に特定技能制度は、即戦力の確保や中長期的な雇用を実現できる有効な手段として、多くの企業から注目されています。

TSBケア・アカデミー では、特定技能人材のご紹介はもちろん、受け入れ体制の構築や支援計画の整備まで、制度導入を一貫してサポートしています。「どの制度が自社に合っているか分からない」「まずは相談だけでもしたい」――そんな時は、ぜひお気軽に お問い合わせ ください。