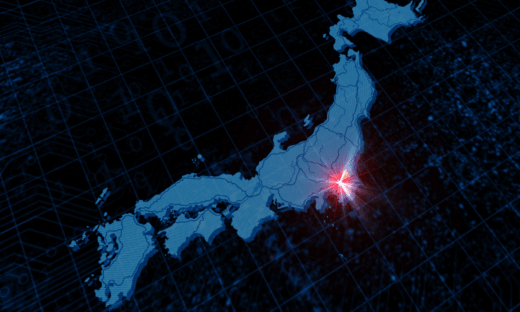

日本の永住権取得条件とは?企業が押さえるべき要件と申請ポイント【2025年版】

外国人材を雇用する企業にとって、「永住権」は単なる在留資格のひとつではなく、長期的な雇用の安定性やキャリア形成を左右する重要な制度です。

永住者は在留期間の更新が不要で就労制限もないため、企業にとっては安心して採用・育成できる人材となります。一方で、永住権の取得には厳格な審査要件があり、素行、収入、在留履歴、納税状況など、多くの項目が総合的にチェックされます。

本記事では、企業が最低限押さえておきたい永住権の基礎知識から、審査要件、特例ルート、申請の流れ、採用時の注意点、そして永住者を活用するメリットまで、実務に役立つポイントをわかりやすく整理します。

日本の永住権とは?企業がまず押さえる基礎知識

永住権(在留資格「永住者」)は、日本で長期的に働き生活したい外国人にとって最も安定した在留資格の一つです。

企業側にとっても、従業員が永住権を取得しているかどうかは、雇用の継続性や安心感につながる重要なポイントとなります。永住者は活動内容の制限がなく、在留期間の更新も不要なため、長期的な戦力として企業にとって大きなメリットがあります。

まずは「永住者」とは何か、そして似ている制度との違いを押さえておきましょう。

在留資格「永住者」の特徴とメリット

在留資格「永住者」は、日本に無期限で滞在できる最も安定した在留資格です。通常の在留資格(特定技能・技人国など)は就労内容が限定され、3年・5年などの更新が必要ですが、永住者は活動制限がなく、職種を問わず働くことができます。

この「更新が不要である」という点は、企業側にとっても大きな安心材料で、在留期限の管理や更新手続きにかかる負担がなくなります。また、転職も自由で、家族の帯同にも制限がありません。

一方で、永住申請には収入の安定性、納税状況、素行、社会保険加入など、厳格な基準が設けられており、誰でも簡単に取得できるわけではありません。企業が永住希望者を支援する場合は、これらの基準を理解し、必要な情報提供を行うことが重要です。

永住権・特別永住者・帰化の違い

永住者と似た制度として「特別永住者」「帰化(日本国籍取得)」がありますが、これらは全く異なる制度です。特別永住者とは、戦後の歴史的経緯から在日韓国・朝鮮籍などの人々に対して認められている特別な地位であり、一般の外国人が申請して得られるものではありません。

永住者はあくまで“外国籍のまま日本に無期限で在留できる資格”であるのに対し、帰化は日本国籍を取得する制度で、選挙権などの国民としての権利も得られます。

ただし国籍が変わるため、元の国籍を手放す必要があるなど条件も大きく異なります。企業としては、従業員がどのステータスにあるのかを正確に理解し、在留管理や雇用継続の見通しを立てることが重要です。

永住権取得に必要な3つの主要条件

永住権の審査では、特に「素行が善良であること」「安定した収入で自立した生活ができること」「日本にとって利益となること」という3つの柱が重視されます。

これらは単なる形式チェックではなく、税金・保険料の支払い状況や日常生活での法令順守など、長期にわたる生活実態を総合的に見られるため、企業側も従業員の状況を把握しておくことが重要です。ここでは特に重要度の高い2つの要件を詳しく解説します。

素行善良要件|違反・トラブル・届出義務の確認

素行善良要件は、「日本の法律を守り、社会生活を安定して送っているか」をチェックする項目です。

犯罪歴や重大な交通違反はもちろん、軽微な違反の積み重ねでも審査に影響する場合があります。特に交通違反は永住審査で見落とされがちなポイントで、免許更新の遅れや駐車違反、信号無視などの記録が続いているとマイナス評価になりやすいと言われています。

また、住民登録の誤り、転居届の未提出、社会保険の未加入といった行政上の届出義務の怠りも、素行要件の判断に影響するケースがあります。

企業としては、外国人従業員に対して法令順守の重要性を周知し、必要な届出や手続きをフォローすることで、永住申請のリスクを避けるサポートが可能です。

独立生計要件|世帯年収・資産・社会保険の支払い状況

独立生計要件では、「本人または世帯が安定した収入で生活できているか」が審査されます。

一般的には、年収300万円以上を一つの目安として扱うケースが多く、家族帯同の場合は世帯人数に応じてより高い収入が求められることがあります。

重要なのは“安定性”であり、短期間だけ高収入であっても評価されにくく、長期的に継続した収入があるかが判断材料となります。

また、健康保険・厚生年金の加入状況や、保険料・住民税の未納がないかも重要なチェックポイントです。

特に特定技能などで働く外国人の場合、入国直後に保険手続きが遅れてしまい未納が発生することがあるため、企業が初期手続きを支援することは永住への大きな後押しになります。

安定した生活基盤を築いていることを示すことが、この要件の合格の鍵となります。

国益適合要件の詳しいポイント

永住権の審査では、素行や収入だけでなく「日本の社会に安定的に貢献できる存在か」を判断するための国益適合要件が重視されます。

これは単に長く住んでいれば良いというものではなく、在留期間の長さ、就労実績、公的義務の履行、健康状態など、生活全般の姿勢や安定性を総合的に評価する項目です。

企業としては、従業員がどのタイミングで永住申請に挑戦できるのかを把握し、必要な情報提供を行うことが重要です。

原則10年在留&5年の就労資格要件の仕組み

国益適合要件で最も有名なのが、在留期間に関する条件です。一般的には「日本に原則10年以上在留していること」「そのうち5年以上は就労資格または居住資格で滞在していること」が求められます。

特定技能・技人国・家族滞在などの組み合わせでも問題はありませんが、資格外活動の期間はカウントされない点に注意が必要です。また、高度専門職や日本人配偶者など一部の在留資格では、この要件が緩和される特例もあります。

重要なのは“継続性”であり、途中で無職期間が長く続いたり、不自然な資格変更があったりすると審査に影響する場合があります。企業は、従業員がどの資格で何年働いてきたかを把握し、永住申請の時期を見定めるうえで役立つ情報提供ができます。

公的義務の履行・在留期間の最長要件・健康要件

国益適合要件では、納税・社会保険料の納付といった公的義務の履行が極めて重要な判断材料となります。

住民税や健康保険料に未納があると、審査はほぼ通らないと言われるほど重大なポイントです。また、現在持っている在留資格が「最長の在留期間」で更新されているかどうかも評価対象となり、3年・5年などの長期在留の付与は信頼性の高さを示す材料になります。

さらに、健康状態や医療保険加入の状況もチェックされ、長期的に安定した生活を送れるかが総合的に判断されます。企業としては、従業員が保険加入や納税手続きを正しく理解しているか、入社時の手続きでフォローが行き届いているかを確認することで、結果的に永住申請の支援につながります。

10年在留が不要になる「特例」とは?

永住権は原則として「10年以上の在留」が求められますが、すべての外国人に同じ基準が適用されるわけではありません。

家族関係や職業上の能力、日本への貢献度によっては、在留期間要件が大幅に緩和される特例があります。

これらの特例は、特定の事情を持つ外国人が日本で安定して生活できるように促す仕組みであり、企業にとっても雇用の安定性を見極めるうえで重要な情報となります。

日本人配偶者・定住者・難民などの特例ルート

永住申請の中でも特に大きな特例が適用されるのが、日本人配偶者や定住者、難民認定者です。日本人配偶者の場合、婚姻関係が安定して継続していれば、10年在留を満たしていなくても永住申請が可能で、一般的には「1年以上の婚姻」「日本での1年以上の在留」が目安とされています。

また、定住者は在留資格の性質上、生活基盤が日本にあり、長期在留を前提としているため、5年程度の在留実績で永住申請が認められる場合があります。

難民認定者についても人道的配慮が優先され、在留期間要件が緩和されるケースがあります。いずれも“日本での生活基盤の確立”が共通ポイントであり、企業が外国人従業員の状況を把握するうえで押さえておきたい重要な特例です。

高度専門職ポイント制・日本への貢献者の優遇措置

高度専門職ポイント制による在留資格を持つ外国人は、専門性・年収・学歴などのポイントに応じて、在留期間要件が大幅に短縮されます。

ポイント制度では「70点以上」で高度専門職として認められ、特例として在留3年で永住申請が可能になります。さらに80点以上の高得点保持者は、1年の在留で永住申請に進める特例も設けられています。

また、日本への高い貢献(投資、研究、特定分野での実績など)が明確な場合も、審査が優遇されるケースがあります。企業にとっては、高度人材を採用する際の強みになり、長期的な雇用の安定化にもつながるため、この優遇措置は戦略的に知っておきたいポイントです。

永住権申請の流れと必要書類のポイント

永住権の申請は、必要書類の多さや審査期間の長さから「複雑で大変」というイメージを持たれがちです。ですが、流れを正しく理解し、事前に必要書類をそろえておけばスムーズに申請できます。

企業側にとっても、従業員が永住申請に向けてどの手続きが必要かを把握しておくことで、適切なタイミングでのフォローが可能になります。ここでは、申請の基本的な流れと、特に注意したい書類のポイントを整理します。

申請期限・提出先・審査期間の実務

永住申請は、本人の住民登録地を管轄する地方出入国在留管理局で行います。

申請には期限があるわけではありませんが、在留期間の有効期限内に申請する必要があるため、余裕をもって準備を進めることが重要です。審査期間はおおむね 4カ月〜半年程度 とされていますが、申請数が多い時期や追加資料の提出が必要な場合は 1年近くかかるケース も珍しくありません。

申請後は審査が終わるまで原則として日本を離れることができないため、長期帰国の予定がある場合は注意が必要です。また、本人の在留状況・年収・家族構成・納税記録などが細かく確認されるため、書類の不備があると審査が大幅に遅延する可能性があります。

企業としては、申請時期や在留期限を共有し、仕事のスケジュールにも配慮してあげると安心です。

提出書類チェックリストと企業が確認すべき項目

永住申請で必要となる書類は多岐にわたり、提出漏れや記載誤りがあると審査が止まってしまうため、チェックリストを作って確認することが重要です。

主な書類には、永住許可申請書、在留カード、パスポート、住民票、課税証明書・納税証明書、社会保険料の支払い状況がわかる書類、勤務先の在職証明書や収入を証明する書類などがあります。

特に注意したいのは「納税証明」と「社会保険加入状況」で、未納や加入漏れがあると申請がほぼ通らないため、事前に必ず確認しておく必要があります。

企業がサポートする場合は、在職証明書の発行、給与情報の確認、健康保険や厚生年金の加入状況の説明など、本人が書類を揃えやすい環境づくりが大切です。小さな不備でも不許可につながることがあるため、丁寧なチェックが成功の鍵となります。

企業が知っておくべき永住者採用の注意点

永住者は在留期間の更新が不要で職種の制限もなく、企業にとって非常に採用しやすい人材です。ただし「永住者だから完全に安心」というわけではありません。

永住権にも取り消し事由が存在し、従業員の状況によってはトラブルにつながる可能性があります。企業が永住者を採用・雇用する際は、在留カードの確認方法や、就労中に起こりうるリスクを正しく理解しておくことが重要です。

在留カード更新・取消リスクと企業側の管理

永住者は在留期間の更新が不要ですが、在留カード自体の有効期限(通常7年) は更新が必要です。つまり、永住者であっても在留カードの有効期限が切れてしまえば、本人確認や社会保険などの手続きに支障が出るため、企業としては定期的なカード確認が欠かせません。

また、永住権には取り消し事由があり、納税義務違反・公的扶助の過度利用・重大な犯罪や違反があれば取消対象となることもあります。企業側がこれらを管理する義務はありませんが、「永住だから完全にノーリスク」という誤解は禁物です。

外国人従業員の住所変更や扶養状況の変化など、必要な届出が適切に行われているか、日常的なコミュニケーションの中でフォローすることが、結果的にトラブル防止につながります。

海外転勤・税金未納など雇用後に起こりがちなトラブル

永住者を雇用した後に多いトラブルの一つが「長期の海外転勤」です。永住者は 日本に引き続き居住する意思 が必要であり、1年以上日本を離れると永住権が取り消されるリスクが生じます。

そのため企業が海外出張や転勤を命じる場合は、期間や目的を慎重に検討する必要があります。また、従業員本人の納税や社会保険料の未納が続くと、永住権の信用性に傷がつく可能性があります。

企業が納税管理を行う義務はありませんが、初期手続きや給与天引きの仕組みを丁寧に案内するだけでもトラブルは大きく減らせます。

その他、結婚・離婚・住所変更などのライフイベントに伴う届出漏れもケースとして多いため、外国人従業員が相談しやすい環境づくりが重要です。

永住権を持つ外国人を雇用する企業のメリット

永住権を持つ外国人は、在留期間の更新が不要で職種の制限もないため、企業にとって非常に採用しやすい人材です。

特定技能をはじめとした就労系ビザとは異なり、受け入れ手続きや在留管理の負担が大幅に軽減されるため、長期的な雇用計画が立てやすくなります。ここでは永住者を採用する企業側のメリットと、特定技能2号との比較から見える活用ポイントを整理します。

就労制限なしによる長期戦力化とリスク軽減

永住者の最大のメリットは「就労制限がない」点です。特定技能や技人国などの在留資格では、従事できる業務内容が明確に定められているため、配置転換やキャリアチェンジに制限が生じるケースがあります。

一方、永住者は職種の制約がないため、会社の事業拡大に合わせて柔軟に業務を任せることができます。

また、在留期間の更新が不要なため、更新手続きの負担や不許可のリスクがなく、長期的な雇用安定につながります。企業側の在留管理コストが大幅に下がり、従業員本人も心理的な負担が少ないため、仕事に集中しやすい点も大きなメリットです。結果として、長く会社に定着し、戦力として育てやすい人材となります。

特定技能2号との比較から見る活用ポイント

特定技能2号も在留期間が更新可能で、家族帯同が認められ、長期的に日本で働ける制度ですが、対象となる職種は限られています。また、企業側は支援計画こそ不要になるものの、職種変更や在留資格変更には制約が残ります。

これに対し永住者は業務制限がなく、転職や配置転換も自由で、ビザ更新の必要もありません。特定技能2号は「特定分野で一定の技能を持つ人材」として活躍しますが、永住者はより幅広い業務で柔軟に活躍できる“総合的な人材”といえます。

企業としては、永住者を採用することで、長期戦力の確保や配置の自由度が増し、安定した経営に寄与する点が大きな魅力です。

まとめ|永住権を理解した採用戦略で外国人材を長期活躍へ

永住権は外国人材にとって日本での長期生活を支える大きな基盤であり、企業にとっても長期的な雇用と定着に直結する重要な制度です。

永住権の仕組みや審査要件を正しく理解することで、採用時だけでなく、その後のキャリア形成まで見据えたサポートが可能になります。外国人材が安心して働ける環境を整えることは、企業にとっても大きなメリットとなります。

永住権取得を目指す社員のキャリア設計支援

企業が永住権について理解しておくことは、外国人社員のキャリア設計を支援するうえで非常に有効です。

永住申請では、収入の安定性、納税や社会保険の適切な加入、素行要件などが厳しく確認されるため、日常の生活・就労の中で小さなつまずきが大きなハードルとなる場合があります。

そこで企業ができる支援としては、入社時の保険加入や納税の案内、住所変更などの届出のフォロー、長期的なキャリア形成のための制度説明などが挙げられます。永住権を目指せる環境があることは本人の安心感にもつながり、企業にとっては長期的な戦力育成にも自然と結びつきます。

TSBケアアカデミーへの相談案内(誘導文)

特定技能の受け入れや長期的な雇用を考える企業にとって、永住権の理解は欠かせません。しかし、制度は複雑で、手続きや準備の負担が大きく感じられることもあります。

TSBケアアカデミーでは、特定技能制度の解説、在留資格手続きの流れ、外国人社員の生活・就労支援など、企業が必要とする情報提供や相談対応を行っています。「永住権を目指せるようなキャリア支援がしたい」「受け入れ準備に不安がある」といった場合も、どうぞお気軽にご相談ください。

👉 TSBケアアカデミー

👉 お問い合わせはこちら

丁寧な伴走型の支援で、外国人材が長期的に活躍できる環境づくりをサポートします。まずは気軽にご相談ください。